まずは予約している旨を伝えて、集合時間になったら首都圏外郭放水路について説明を受けます。

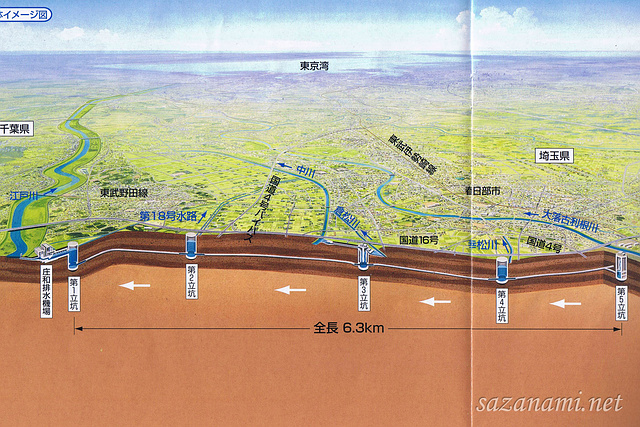

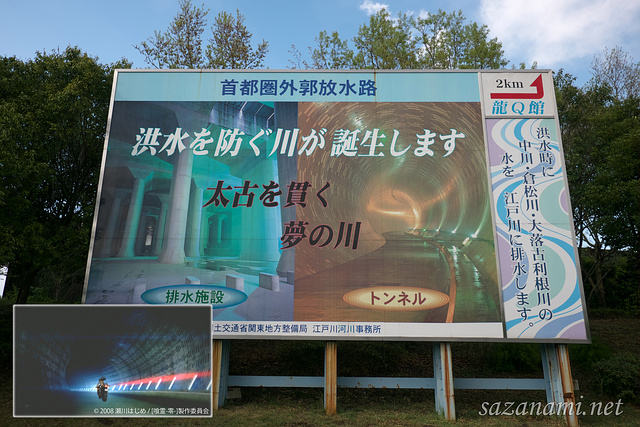

埼玉県東部の中川流域は江戸川や荒川などの大河川に囲まれた低地で昔から洪水被害に悩まされてきた地域。更に急速な都市化で洪水時に水を溜める田んぼが減ったり地上に放水路が造りにくくなってしまったため、水害から地域を守るための抜本的な対策として首都圏外郭放水路が造られました。

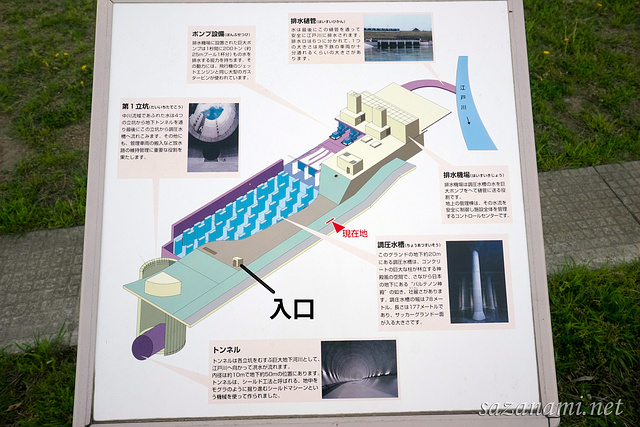

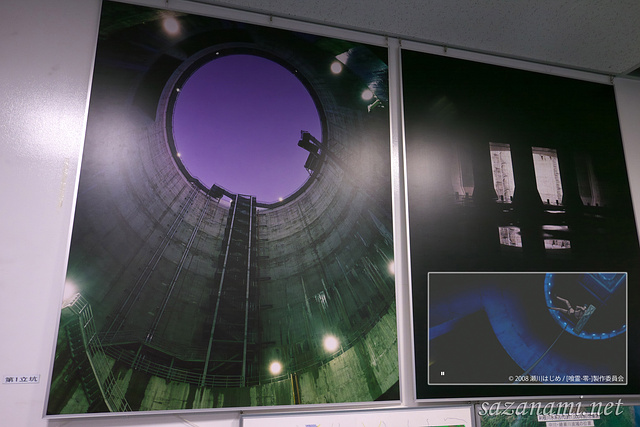

立抗は1つあたり直径30メートル深さ70メートルあり、スペースシャトルや自由の女神が楽々入る大きさで、それらを繋ぐトンネルは全長6.3キロメートルに渡る世界最大級の地下放水路。

誰もいなくておばちゃんが掃除してるだけでしたが。

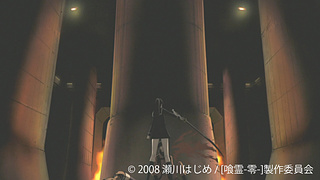

地下22メートルにつくられた長さ177メートル、幅78メートル、高さ18メートルの超巨大水槽。柱は円柱ではなく長さ7メートル、幅2メートルあり重さは500トンもあるそうです。この柱が59本もあり水槽の天井を支えています。水の浮力で調圧水槽自体が浮かないようにこれだけたくさんの柱がいるそうなのですが、にわかにイメージしにくいですね。

「定常運転水位」「ポンプ停止水位」の2つのボードが柱に貼ってあり、調圧水槽内の水はこの間になるようポンプで調整されます。それ以下の水は最終的に第3立抗にあるポンプから排水するそうです。泥で汚れている部分の境目を見ると「ここまで水がきたんだ」というのがわかります。

「それにしてはやけに床がきれいだな」と思ったら見学会で使うエリアは定期的に掃除してるとか。それに加えて天井に1箇所だけある穴からクレーンで重機を入れて、年一度雨が少ない冬に床全体をきれいにしているそうです。

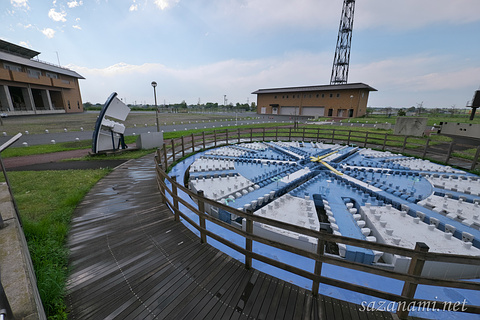

ちなみに調圧水槽の上はグラウンドになってます。調圧水槽だけでもこれだけの大きさなのに首都圏外郭放水路の施設の一部にすぎません。

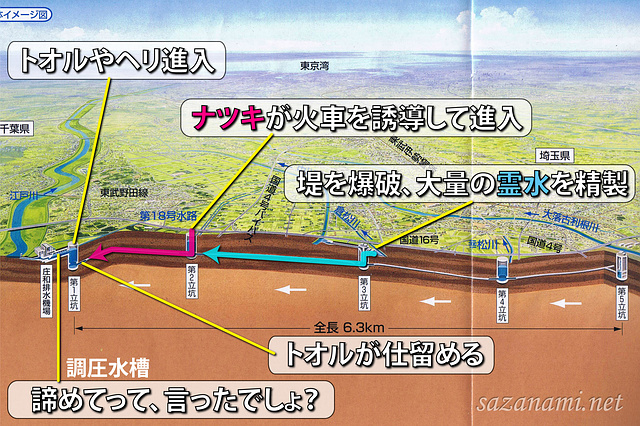

それでは首都圏外郭放水路についてだいたいわかったので「喰霊 -零-」の第1話を再現していきましょう。

奥にグラウンドや龍Q館が見えますが「喰霊 -零-」のように見下ろすアングルでは撮れません。

「喰霊-零-」ではトオルはここに穴を開けてヘリのロープで第1立抗に入り、第2立抗へと繋ぐトンネル内でスタンバイ。

そして第2立抗から入った火車に霊水を浴びせて弱ったところを第1立抗手前のトンネルで待ち受けるトオルがライフルで仕留めます。第1立抗に大穴を開けてマサキはヘリ(ティルトローター)でトオルとナツキを救出。調圧水槽内にヘリを止めて作戦終了。

このカットは第1立抗の方を向かないといけないので写真の柱は反対側から撮らないとだめでした。調圧水槽の見学時間はわずか10分しかないのでブレずにいろいろと写真を撮るだけで精一杯。

「喰霊-零-」を初めて見た時は展開が速すぎていまいちよくわからずポカーンとして見てしまいましたが、実際に首都圏外郭放水路を訪れてみてようやくそのスケール感がわかり、首都圏の巨大地下構造物で繰り広げられた特戦四課の作戦のダイナミックさが理解できました。

DVDからの映像特典「ロケハンスペシャル映像」では、スタッフがカメラで写真を撮りながら「ここは爆破で」とか言いながら練り歩く怪しい集団が映ってて爆笑しましたが、たった1話のためにこれだけ綿密なロケーションハンティングを行って作品のリアリティを追求する「喰霊-零-」スタッフには感銘を受けました。実在する背景ほとんどそのままなので、画像整理してて写真かキャプチャは一瞬区別がつかなくなったりもしました。

舞台探訪をやる人はアニメを見る時に特に背景に着目すると思いますが、背景って作品のクオリティを測るリトマス試験紙だと思うんですよ。ロケハンをしっかり行って背景をしっかり描く作品はシナリオやキャラクタなんかにもだいたい力が入っているので面白い作品である確率が高いです。「アニメは背景で見る時代」がいつか来ると信じて疑いません。

首都圏外郭放水路の見学は年1回のお祭りを除くと平日しかやってません。お祭りの時は1000人以上が行列を作ると聞くとなんとしても平日に行きたかったので念願かなってよかったです。

一時は東日本大震災で見学会が中止となっていたのが4月15日に再開。それでも節電のため照明を普段より落としているのでシャッタースピードが1/4秒とか絶望的な数字が出たりもしました。

撮影は基本的に自由にできますが調圧水槽の階段だけは危ないので撮影できません。階段の踊り場から調圧水槽を見下ろす景色は圧巻なのでぜひ機会を見つけて実際に見てほしいです。